গুপ্তাজীর সঙ্গে আমার আলাপ খবরের কাগজের অফিসে। সে প্রায় সতেরো, আঠারো বছর আগের কথা। চাঁদনি মার্কেটের কাছে একটা বড়ো বিল্ডিংয়ের একতলাটা ছিল সেই সময়ে আমার কর্মক্ষেত্র। দশটা-ছ'টার ডিউটি। কিন্তু কাগজের অফিসে কখন ছুটি হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। রিপোর্ট লেখার কাজ চলে আসে যে কোনো সময়ে আর তখনই তা শেষ করতে হয়। পরদিন কয়েক লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করে সেই খবর ছাপার অক্ষরে পড়ার জন্য। তাই এই চাকরিতে না বলে কিছু হয় না।

আমার চাকরি চুক্তিভিত্তিক এবং বিজ্ঞাপন বিভাগে। ফলে রিপোর্ট তৈরী করার কোনো প্রশ্ন নেই। বিজ্ঞাপনের খসড়া কম্পোজ এবং সংশোধন করাই আমার কাজ। সপ্তাহের প্রথম তিন দিন চাপ একটু কম থাকে কিন্তু বৃহস্পতি থেকে শনি মাথা তোলা অসম্ভব। সিগারেট খেতে যাবার মতো সময়ও হাতে থাকে না। কষ্ট করে ম্যানেজ করতে হয়। প্রয়োজনে আসতে হয় রবিবারেও।

আমাকে একদম শুরুতে সংশোধন বা প্রুফ রিডিং-এর কাজ করতে হতো। আসলে এই কাজের জন্যেই আমার চাকরি। ইন্টারভিউতে আমাকে অনেক কঠিন বাংলা ও ইংরাজি বানানের মুখোমুখি হতে হয়। এর মধ্যে একটা বানান হলো - শশিভূষণ। অন্যটি diarrhea. সব ক'টা বলতে না পারলেও এই দুটো এবং আরও কয়েকটা বানান সঠিক বলার কারণে উতরে যাই।

কোনোদিন ভাবিনি খবরের কাগজে চাকরি করব। আমার মতো যারা কবিতা বা গল্প লেখে তাদের অনেকের কাছেই এই কাজ পছন্দসই। কমার্সিয়াল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন বিভাগেও কিছু কবি ও লেখক নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল বাড়িতে খুব বড়ো একটা কোচিং ক্লাস খুলে স্টুডেন্ট পড়াবো। একদম স্বাধীন পেশা। কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না। ফলে লেখালিখি চালিয়ে যেতে পারব অনায়াসে।

গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর প্রাইভেট টিউশনই ছিল আমার একমাত্র রুটিরুজি। বিভিন্ন সোর্স থেকে টিউশনের খবর আসত। তখন মোবাইল তো দূর অস্ত ল্যান্ডফোনও ছিল না। তবু খবর ঠিক পেয়ে যেতাম।

- হরিদেবপুরে গিয়ে আমার মেয়েকে পড়াতে হবে। ক্লাস সেভেন। পারবেন? কালীঘাট থেকে কিন্তু অনেকটা দূর।

ব্যাস! চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিলাম। বয়েস কম তাছাড়া পড়াতে আমার খুব ভালো লাগতো। এইভাবেই বড়বাজার এলাকায় মারোয়াড়িদের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিলাম। সেখানে আমার লাগাতার প্রাইভেট টিউশন। একটা ছাড়ি তো আরেকটা চলে আসে। টাকা পয়সার ব্যাপারে ওরা দরাজ এবং পাংচুয়াল। মাসের এক দুই তারিখেই পকেটে টাকা। দিনগুলো ভালোই কাটছিল।

এক রাতে বাস ধরে বাড়ি ফিরছি, ধর্মতলা থেকে উঠল তাপসদা। অনেকদিন পরে দেখা। কথায় কথায় বলল, "আমার কাগজের অফিসে ভ্যাকেন্সি আছে। ওরা লোক নেবে। তুমি বাংলা আর ইংরাজিতে বেশ ভালো। ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা আমি করে দেবো। বাকিটুকু তোমার ওপর।"

চাকরি পেলে আমার এই সাজানো বাগান যে শুকিয়ে যাবে সেটা এক রকম ঠিক। কিন্তু বাড়িতেও বাবা অনেকদিন ধরেই বলছে একটা স্থায়ী কিছু করার জন্যে। প্রাইভেট টিউশন আনসার্টেন জব। আজ আছে তো কাল নেই। ফলে বাবার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে আমি নিয়মিত টেলিফোনে তাপসদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা শুরু করি। যদিও জানতাম এখন আমার যেরকম ক্রেজ, টিউশন বাড়বে বই কমবে না। সেই কারণেই ঠিক করেছিলাম দু' এক বছরের মধ্যেই বাড়িতে কোচিং ক্লাস খুলবো। ফলে আর বাড়ি বাড়ি যেতে হবে না। পরিশ্রম কমবে আর মন দিয়ে শুধু লিখে যাবো।

কিছু কিছু অফিসে অনেক সময়েই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লোক নেওয়া হয় না। কখন কিভাবে রিক্রুমেন্ট হয় বাইরের কেউ জানতেই পারে না। তাপসদা ফোনে একদিন বললো, "তোমার ব্যাপারটা সিনিয়র ম্যানেজারকে জানিয়েছি। এই মাসেই ডাকবে।"

সেটাই ঘটল। একটা নয় পরপর তিন সপ্তাহে তিনটে ইন্টারভিউ দিলাম। তারপর এই চাকরি তাও চুক্তিভিত্তিক। আমাকে নেওয়া হচ্ছে তিন বছরের জন্যে। যদি আমার পারফরম্যান্স ভালো না থাকে, তিন বছর পরে আমাকে চাকরিতে নাও রাখা হতে পারে। অবশ্য জয়েন করার পরে অনেকেই বলেছিল ও সব কিছু হবে না। দেখবে, রিনিউয়াল লেটার পেয়ে যাবে।

কাজটা আমি খুব মন দিয়েই শুরু করেছিলাম। বেশ কিছু টিউশন ছেড়েও দিতে হল। যে কটা থাকল একদম ভোরে এবং সন্ধ্যে সাতটার পর সুবিধে মতো সেরে নিতাম। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ঠিক নয়। এরপর এক বছরের মধ্যেই আমি হয়ে উঠলাম প্রায় সকলেরই খুব প্রিয়। এমনকি সিনিয়র ম্যানেজার পার্থদাও বুঝতে পেরেছিলেন আমি বেশ নির্ভরযোগ্য। যে কাজের জন্য আমাকে নেওয়া হয়েছে ভরসা রাখা যায় অনায়াসে।

একদিন টিফিনের পরে পার্থদা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকলেন। ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসতেই হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "তুমি বিজ্ঞাপনের কপি কম্পোজ করতে পারবে?"

সেই সময়ে যাঁরা কম্পোজিটর ছিলেন, কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঢিলেঢালা। একেকটা কপি কম্পোজ করতে অনেকটা সময় লাগিয়ে দিতেন যেটা অনুচিত। অথচ এঁরা চাকরি করছেন আমার অনেক আগে থেকেই। তাছাড়া কম্পোজ করার পরেও থাকতো অজস্র ভুল। যদিও ভুলটা ঠিক করাই প্রুফ রিডারের কাজ কিন্তু একেক সময়ে মনে হতো এঁদের অনেকেই ঠিক মন দিয়ে কাজ করে না। একটা গা-ছাড়া ব্যাপার। আমি আর তাপসদা এক সেকশনেই ছিলাম এবং দুজনেরই এক কাজ। মাঝেমাঝে তাপসদা বলতো, "এরা এসব ইচ্ছা করেই করে। অফিস যদি জানতে পারে যে তুমি ভালো কাজ করো, আরও কাজ চাপিয়ে দেবে।" তবু এসব জেনেও সেদিন আমি পার্থদাকে বলি, "হ্যাঁ পারবো।" আর এখানেই আলটাগরায় বঁড়শিটা আটকে ফেলি। পরদিন থেকে আমাকে কম্পোজ আর প্রুফ রিডিং দুটো কাজের জন্যেই ঠেলে দেওয়া হল। দায়িত্ব বাড়লো কিন্তু মাইনে বাড়লো যৎসামান্য।

এই অফিসে বিজ্ঞাপনের এজেন্ট ছিলেন প্রায় দশ বারোজন। এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব অফিস। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেকেই এইসব অফিসে বিজ্ঞাপন জমা দিতেন নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে। সেই সব রাশি রাশি বিজ্ঞাপন চলে আসতো আমাদের অফিসে কম্পোজ আর প্রুফ রিডিং-এর জন্য। এজেন্টরা একটা ভালো অঙ্কের কমিশন পেতেন। গুপ্তাজী ছিলেন এরকমই একজন এজেন্ট। পুরো নাম মহেশ গুপ্তা। দেশ বেনারস।

আমি জয়েন করেছিলাম দুর্গাপুজোর এক মাস আগে। দশমীর পরদিন অফিসে পৌঁছে দেখি টেবিল একদম ফাঁকা। কাজের কোনো চাপ নেই। কলিগরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্পগাছায় মত্ত। পুজো কে কেমন কাটালো তাই নিয়েই চলছে বিস্তারিত আলোচনা।

সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কম্পিউটারের সুইচ অন করবো হঠাৎ দেখলাম প্রায় শ দুয়েক খাবারের প্যাকেট নিয়ে দু' তিনজন লোক অফিসে ঢুকল এবং সেগুলো রাখা হল করিডোরে একদম কোণের দিকে।

আমাকে অবাক হতে দেখে রঞ্জিতদা নিজে থেকেই বললেন, "আজ গুপ্তাজী খাওয়াচ্ছে।"

আমি গুপ্তাজীর নাম কখনও শুনিনি। তাই একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "গুপ্তাজী?"

কৌটো থেকে সুপুরি বার করে মুখে ফেলে রঞ্জিতদা বললেন, "আরে গুপ্তাজী আমাদের এজেন্ট। বছরে লাখ লাখ টাকা কমিশন দিচ্ছে অফিস আর আমাদের খাওয়াবে না! এখন পরপর প্রায় সব এজেন্টরাই খাওয়াবে। প্রত্যেক বছরেই এরকম হয়। তুমি কয়েক দিন টিফিন এনো না।"

কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রুফ রিডিং-এর ছোট ঘরটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন একজন লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ - মাথার চুল কাঁচাপাকা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, পরনে ধোপদুরস্ত সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। সকলেই "আরে গুপ্তাজী!" বলে উঠে দাঁড়াতেই তিনি একদম বাঙালী ভদ্রতা অনুযায়ী কোলাকুলির পর্ব সেরে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। মনে পড়লো, আমি এঁকে এই অফিসেই দেখেছি বেশ কয়েকবার কিন্তু নাম জানতাম না।

গুপ্তাজী নিজের থেকেই বললেন, "এ বছর আপনাদের জন্যে মটন বিরিয়ানি, মটন চাপ আর গাঙ্গুরামের রসগোল্লা। চলবে তো?"

সকলেই হৈ-হৈ করে উঠলো। চলবে না মানে? দৌড়বে।

গুপ্তাজী বেশিক্ষণ বসলেন না। যাবার আগে বলে গেলেন, দেওয়ালীর সময়ে বেনারস যাচ্ছেন। মা ভাই-এর কাছেই থাকেন। খুব অসুস্থ। আমি মনে মনে হিসেব করলাম। ওঁর বয়েস যদি পঞ্চান্ন বা ষাট হয় তো মা-র বয়েস নিশ্চয়ই আশি ছাড়িয়ে গেছে। প্রসঙ্গত আমার বাবার মামাবাড়িও বেনারসের সুরযকুণ্ডু আর পরে জেনেছিলাম ওঁর বাড়ি গোধুলিয়ার কাছেই। যাই হোক, সে দিন খাওয়া দাওয়া হয়েছিল জবরদস্ত।

আমার অফিস থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকেই ছিল বিরজু ভাই-এর পান, সিগারেটের দোকান। সেখানে সব সময়েই ট্রানজিস্টরে হিন্দি গান বাজত। আমি সিগারেট কিনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গান শুনতাম। কখনও থাম্বস্ আপ বা লিমকার বোতলে চুমুক দিতাম। আবার ঢুকে যেতাম অফিসে।

এক দুপুরে সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখি রেডিওতে বাজছে, "যশোমতী মাইয়া কো বোলে নন্দলালা" আর গুপ্তাজী হাতে এক খিলি পান নিয়ে, হাসি হাসি মুখ করে গান শুনছেন। একটু দূরেই তাঁর লাল মারুতি ভ্যানটা দাঁড় করানো। উনি বিরজু ভাইকে পরিস্কার বাংলায় বললেন, সিনেমাটা প্রায় দশ, বারো-বার দেখেছেন শুধুমাত্র জীনাত আমন-এর অ্যাক্টিং-এর জন্য। আমি নিজেও পুরোনো হিন্দি গানের পোকা। বললাম - "গানগুলোও খুব ভালো।" এরপর পুরোনো হিন্দি গান নিয়ে আলোচনা চললো এক প্রস্থ। গুপ্তাজী একটা বলেন তো আমি একটা। কথায় কথায় জানলাম ওঁর এজেন্সির অফিস গিরিশ পার্কের কাছে। একটা হিন্দি কবিতার বইও লিখেছেন আর সেটা ছাপাও হয়েছে। আরও জানলাম যে বেনারসে গুপ্তাজীর বাড়িতে রীতিমতন গান বাজনার চল ছিল। ওঁর বাবা ছিলেন একজন খুব ভালো তবলিয়া। একবার সান্তাপ্রসাদ তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন। মা এক সময়ে খুব ভালো ঠুমরি গাইতেন। সব শেষে উনি আমাকে জোর করে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিলেন।

এরপর সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে বেরোলে মাঝেমধ্যেই গুপ্তাজীর মুখোমুখি হতাম। অফিস ক্যান্টিনেও কতোবার দেখেছি, একা বসে কফি খাচ্ছেন। আমাকে দেখে একদিন বললেন, মদনমোহনের সুর করা গান খুব ভালো লাগে। তারপর আমার জন্যেও চলে এলো কফি আর কেক। জানলাম ওঁর চাঁদনী মার্কেটে একটা ইলেকট্রনিক গুডস্-এর দোকানও আছে পার্টনারশিপে। তখন সিডি প্লেয়ার সবে এসেছে। কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই বললেন, আমার দোকানে চলে আসুন। খুব ভালো জিনিস দেবো। দাম নিয়ে ভাববেন না। তিনবারে টাকা দিলেও চলবে। কোনো অসুবিধা নেই। বুঝলাম মানুষটির আমাকে ভালো লেগেছে।

দিন পনেরো পর অফিস ছুটি হতেই গেলাম গুপ্তাজীর দোকানে। আগে থেকে বলা ছিল। উনি বেশ কিছু টাকা কমিয়ে একটা ভালো সিডি প্লেয়ার প্যাক করে দিলেন। তার সঙ্গে দুটো গানের এমপিথ্রি একদম ফ্রি! মহম্মদ রফি আর কিশোরকুমার। আমি পুরো টাকাই দিয়ে দিলাম। উনি আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে সেই লাল মারুতি ভ্যানটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। উনি হাত নেড়ে বললেন, "উঠে পড়ুন।" কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! আমি ঢাউস প্যাকেটটা নিয়ে ওঁর পাশে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

প্রথম কয়েক মিনিট কোনো কথা নেই। উনি গাড়ি চালিয়ে চলে এলেন ধর্মতলা মোড়ে টিপু সুলতান মসজিদের কাছে। এখানে বেশ জাম। হঠাৎ বললেন, "লেখালিখি যখন করেন ধরেই নিলাম আপনি মদ খান।"

বললাম, "শুধু আমি নই। আমার কবি আর লেখক বন্ধুরা অল্প বিস্তর সকলেই পানাসক্ত।"

- "হতেই হবে। না হলে লেখা আসবে কি করে!"

আমি মনে মনে একমত হতে পারলাম না। কারণ আমার পরিচিত এমন কয়েকজনও আছে যারা মদ কোনোদিন ছুঁয়েও দেখেনি কিন্তু লেখার হাত অত্যন্ত ভালো।

বললাম, "আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন বলুন তো!"

কিছুক্ষণ পর পার্ক স্ট্রিটের একটা পানশালার দোতলায় উঠে এলাম আমরা দুজন। একজন ছোকরা মতো ওয়েটারকে চার পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলেন গুপ্তাজী। তার সঙ্গে চিলি চিকেন। গ্লাসে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ পর উনি বললেন, "আপনি আপনার কবিতার খাতা এনেছেন?"

অবাক লাগল। একজন অবাঙালী বাংলা কবিতা শুনতে চাইছে। এরকম সচরাচর দেখা যায় না। তাছাড়া এখন যে ধরণের কবিতা লেখা হয় ওঁর কি ভালো লাগবে!

- "খাতা নেই কিন্তু মন থেকে বলতে পারি।"

এবার গ্লাসে একটা বড়ো চুমুক দিয়ে গুপ্তাজী বললেন, "শোনান।"

পরপর দুটো কবিতা শোনালাম। উনি তন্ময় হয়ে শুনলেন। মনে হল কবিতার রস ওঁর ভালো লেগেছে। নিজেও হিন্দি কবিতা লেখেন। বই বেরিয়েছে। শুনেছিলাম বছর পঁচিশ বয়েসে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ব্যবসার কাজে। এখন বাঙালীই হয়ে গেছেন এক রকম। ঝরঝর করে বাঙলা বলতে পারেন। আমার কবিতা ওঁকে ছুঁতে পেরেছে বলেই মনে হল।

কিছুক্ষণ পর যেন স্বগতোক্তি করলেন গুপ্তাজী।

- "আপনি বাঙালী। বাঙালীরা লেখে খুব ভালো। আপনার মতো এতো ভালো কবিতা আমি কোনদিনই লিখতে পারবো না।"

- "কি বলছেন গুপ্তাজী? হিন্দিতে কতো ভালো ভালো কবিতা লেখা হয়েছে আপনি জানেন? অটল বিহারী বাজপেয়িও তো একজন কবি। তাছাড়া গুলজার, আনন্দ বক্সী, কাইফি আজমি, জাভেদ আখতার এঁরাও কিছু কম নন। অনেকে ভাবেন এঁরা শুধুই গীতিকার। কিন্তু তা নয়। একেকটা গানের লিরিকের মধ্যে এমন কিছু কাব্যময়তা থাকে যে অবাক হতে হয়। আমার বই-এর এক কপি আপনাকে দেবো। এখন সঙ্গে নেই। কাল ক্যান্টিনে যখন কফি খেতে আসবেন, পেয়ে যাবেন।"

টেবিলে আরও দু' পেগ হুইস্কি এলো। দুজনেরই হালকা নেশা হয়েছে। এটা শেষ করলে আপাতত কোটা পূর্ণ।

পেগটা প্রায় মেরে এনেছি, এবার গুপ্তাজী একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন - "আচ্ছা আপনি রেডলাইট এরিয়ার ভেতরে কখনও ড্রিঙ্ক করেছেন? শুনেছি ওখানে না কি অনেক ছোটখাটো মদের ঠেক আছে?"

একটু বিব্রত বোধ করলাম। ওঁর সঙ্গে খুব বেশী দিনের ঘনিষ্ঠতা নয়। কি বলতে চাইছেন? রেডলাইট এরিয়ায় কবিবন্ধুদের সঙ্গে সারা রাত ঘুরেছি, বিভিন্ন ঠেকে দেদার মদ খাওয়া হয়েছে, পুলিশের ঝামেলাও সামলেছি কিন্তু সে তো আমার জীবনের অন্য একটা দিক। সমমনস্ক না হলে সব কথা শেয়ার করতেও ভালো লাগে না। কে কি ভাবে নেবে বোঝা মুশকিল। তাই একটু ঘুরিয়ে বললাম, "সে তো আপনার বেনারসেও এরকম আছে। কখনও ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়নি?"

- "আরে বেনারস কি আর সেই বেনারস আছে? আগে গলির ভেতরের বাড়িগুলোতে নাচা-গানা হতো। হোল নাইট দারু আর ভাঙের দোকান খোলা থাকত। তখন বেনারসের বাইজীদের কত নামডাক। আর এখন সব ফাঁকা।"

বললাম, "কলকাতাও ফাঁকা। ঠিক বেনারস বা লখনৌ-এর মতো না হলেও উত্তর কলকাতায় দর্জিপাড়ার কয়েকটা বাড়িতে আগে অনেক রাত অবধি মেহফিল চলত তবে আমি কখনও দেখিনি। আমার দু' একজন বন্ধু গিয়ে রীতিমতন হতাশ হয়েছে। মেয়েরা নাচে ঠিকই তবে সেটা নেহাতই চটুল নাচ আর তার সঙ্গে বাজানো হয় সিডি প্লেয়ার।"

- "আরে আমি বেনারসের লোক হয়ে কি কলকাতার গলিতে নাচ দেখতে ঢুকবো! আমিও জানি ও সব দিন শেষ। কিন্তু ওই সব গলির একটা অন্য রকম মজা আছে। একটু ঘুরলাম। কোথাও বসে দু' গ্লাস মেরে দিলাম। ব্যাস এটুকুই। আসলে একা যেতে ঠিক ভালো লাগে না। যদি রাজী থাকেন তো একদিন প্রোগ্রাম লাগান।"

- "সে একদিন যাওয়া যেতেই পারে। ওখানে কিন্তু ইংলিশের থেকে বাংলার চল বেশী। বাংলা কি আর আপনার স্যুট করবে!"

মুচকি হেসে গুপ্তাজী বললেন, "আমাকে আপনি কত দিন চেনেন মশাই? আমি সবেতেই আছি।"

হঠাৎ আমার বাসন্তী মাসিমার কথা মনে পড়ে গেল। সোনাগাছির ভেতরে বাংলা মদের সরকারি দোকানটার ঠিক উল্টো দিকের বাড়িটার দোতলায় মাসিমার ঘর। এই ঠেকটা আমাকে চিনিয়েছিল সুমিতদা। ওখানে ইংলিশ, বাংলা সব পাওয়া যায়। বললাম, "দেখা তো হবেই আর না হলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো। তবে দয়া করে সেদিন গাড়ি নিয়ে আসবেন না। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

দিন পাঁচেক পরের কথা। আটটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর ফুটপাত ধরে আমি হাঁটা লাগালাম আয়কর ভবনের দিকে। গুপ্তাজীর সঙ্গে ফোনে আগেই কথা হয়েছে। ওঁর হিন্দ সিনেমার কাছে একটা জরুরী কাজ আছে। সেটা শেষ হলেই চলে আসবেন। আমার শরীরটাও কয়েক দিন খুব একটা বশে নেই। হালকা সর্দিজ্বর। গলাটাও বসে গেছে। শনিবার অফিস ডুব দিয়ে পরপর শনি, রবি বাড়িতেই ছিলাম। দিন তিনেক সিগারেট খাবার কথা মনেও হয়নি। এক রকম ভালো। শরীর খারাপের অছিলায় যদি ধূমপান কমে যায়, মন্দ কি!

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি প্রায় আমার গায়ের কাছেই দাঁড়ালো। পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছেন গুপ্তাজী। আজ আবার ধুতি, পাঞ্জাবি। যাক, আমার কথা রেখেছেন। ওই সব জায়গায় যেতে গেলে গাড়ি পার্ক করা একটা রিস্ক-এর ব্যাপার। জায়গা ভালো নয়। হয়তো ঢিল মেরে গাড়ির কাঁচ কেউ ভেঙেই দিল। তাছাড়া অনেক রাতে বেরোবার সময়ে গাড়ি দেখলে পুলিশও টাকা খাওয়ার সুযোগ খোঁজে। এ সব জানি বলেই আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

ট্যাক্সিতে উঠে গুপ্তাজীর পাশে বসতেই ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। বুঝলাম আগে থেকেই বলা আছে। বেশী সময় লাগার কথা নয়। রাস্তা ফাঁকা থাকলে মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

ট্যাক্সি ছুটছে। গুপ্তাজী ওঁর কাঁধের ব্যাগ থেকে হিন্দি কবিতার বইটা বার করে আমাকে দিলেন।

- "শনিবার এনেছিলাম। আপনি আসেননি। পড়ে কেমন লাগলো জানাবেন।"

হাসিই পেল। স্কুলে সেভেন, এইটে সংস্কৃত ছিল। তাই হিন্দি অক্ষরগুলো মোটামুটি পড়তে পারি। কিন্তু কবিতার মূলভাব সেভাবে যে কিছুই বুঝবো না মোটামুটি নিশ্চিত। বইটা হাতে নিয়ে একটু উল্টেপাল্টে দেখলাম। মোট তিন ফর্মা। প্রচ্ছদ বেশ জবরজং। বললাম, "আপনার নামটা লিখে দিন।" ট্যাক্সি সিগন্যালে পড়তেই গুপ্তাজী পকেট থেকে পেন বার করলেন। তারপর বইতে নিজের নাম লিখে তারিখ বসিয়ে দিলেন। আমি বইটা আমার কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম।

সোনাগাছির মুখে পৌঁছবার আগে আমি গুপ্তাজীকে বললাম, "ট্যাক্সি ছেড়ে দিন। বাকি রাস্তা হেঁটে যাব।"

আমার কথা মতন ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হল। ভাড়া মিটিয়ে দুজন হেঁটে চলেছি। দুধসাদা ধুতি আর পাঞ্জাবিতে দারুণ মানিয়েছে গুপ্তাজীকে। মাথার কাঁচাপাকা চুল বারবার হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মজা করে বললাম, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কলকাত্তাইয়া বাবুদের জমানা আবার এসে পড়ল। একটা ছড়ি নিয়ে বেরোলে আরও ভালো করতেন। আর বাঁ হাতের কব্জিতে যদি একটা বেলফুলের মালা জড়িয়ে রাখতেন, একদম জমে ক্ষীর।"

রাস্তার দু'দিকে লাইটপোস্টের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

বাঁ দিকের ফুটপাতে রংচঙে মেয়েরা কিছুটা গ্যাপ রেখে একজন দুজন দাঁড়িয়ে। যতো এগোচ্ছি মেয়েদের ভিড় আরও বাড়ছে। চোখে কাজল, গালে লাল বা গোলাপী রং। প্রায় প্রত্যেকের পোশাকই খুব ছোট আর টানটান। মাথার চুল নানান স্টাইলে বাঁধা। দেখে মনে হয় এটা একটা পুতুল বিক্রির হাট। কতো রকম পুতুল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও পথ চলতি মানুষের সঙ্গে দরদাম চলছে নীচু গলায়।

বড়ো রাস্তার বাঁদিকে বিশাল পেট্রল পাম্প। তার পাশ দিয়ে ঢুকে গেছে সোনাগাছির আসল গলি। সেটা সোজা গিয়ে পড়েছে রবীন্দ্র সরণীতে। আমি গুপ্তাজীকে বললাম, "যদি দালাল পিছু নেয় তো কোনো কথা না বলে সোজা হেঁটে যাবেন। লোকটা আপনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যে সব বাড়ি থেকে কমিশন পায়, আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবে। আপনি হ্যাঁ, না কিছুই বলবেন না। কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন ও আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক জনকে ধরেছে।"

গলির ভেতর গিজগিজে ভিড়। ট্যাক্সি, রিক্সা আর ঠেলাগাড়ি কেউ যেন কাউকে পথ ছাড়তেই চায় না। পারলে গায়ের ওপরেই তুলে দেয়। আমরা এগোতে এগোতে ডাইনে, বাঁয়ে চোখ বোলাচ্ছি। দু'দিকেই রংচঙে পুতুলরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। কারো মুখে পান। কারো বা হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। পর পর খাবারের দোকান। রোল, চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন কি নেই! উনুনে বসানো বড়ো বড়ো কড়ায় রান্না হচ্ছে মুরগির ছাঁট। পান, বিড়ি, সিগারেট, কোল্ড ড্রিঙ্কস বিক্রি হচ্ছে। কোথাও বা টেবিল পেতে লটারির টিকিট নিয়ে বসে পড়েছে কেউ কেউ। দু'পাশে বড়ো বড়ো পুরোনো আমলের বাড়ি। কত পুরোনো তাই বা কে জানে! সেগুলোর একতলার দরজার কাছেও নানান বয়েসি মেয়েদের জটলা। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যেই ঠাট্টা, ইয়ার্কি করছে। এ যেন আরেক কলকাতা। যে দেখেনি সে দেখেনি।

আমাদের কপাল ভালো। কোনো দালাল আমাদের পিছু নেয়নি। কিছুটা হেঁটে গুপ্তাজী বললেন, "আপনার মাসীমার বাড়ি কতো দূর?"

- "সামনেই। ডান দিকে বাংলা মদের সরকারি দোকান। ঠিক তার উল্টো দিকে। এখনই ঢুকবেন, না আগে একটু গলা ভিজিয়ে নেবেন?"

- "আপনি যা বলবেন।"

একটা দোকানের সামনে গুপ্তাজী দাঁড়িয়ে পড়লেন। বড়ো বড়ো ডেকচিতে মুরগির মাংস। ধোঁয়া উঠছে।

- "খাবেন নাকি মুরগির মাংস?"

বললাম, "এটাকে ওরা বলে ঝাণ্ডিমুণ্ডি। আসল পিস একটাও পাবেন না। আসলটা বিক্রি হয়ে যাবার পর যা পড়ে থাকে, সেটা দিয়েই বানায়।"

দুটো শালপাতার বাটিতে ঝাণ্ডিমুণ্ডি নিয়ে মদের দোকানে ঢুকলাম। ঠেলাঠেলি করে একটা পাঁইট কিনে চলে এলাম দোতলার ছাদে। কার্নিসের গায়ে সিমেন্টের লম্বা ধাপিতে পর পর সাজানো ফাঁকা বিয়ারের বোতল আর কিছু কাঁচের গেলাস। পাশের কলে গেলাস দুটো ভালো করে ধুয়ে, বিয়ারের বোতলে জল ভরে আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিলাম। একটা বোতল শেষ করতে আর কতক্ষণ!

ছাদ থেকেই বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। বললাম, "ওই যে। ওটার দোতলায়।" গুপ্তাজী তখন ঝাণ্ডিমুণ্ডি-র হাড়-পাঁজরা চুষছেন। ঝালে, ঝোলে, অম্বলে সবেতেই আছেন। এরকম মানুষই আমার পছন্দ।

মিনিট চল্লিশ বাদে নীচে নেমে দেখলাম একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা পুলিশ ভ্যান। এক মাতাল পাশের মাতালকে বলছে, "ছোটুকে তুলতে এসেছে।" এ সব এ পাড়ায় লেগেই থাকে। রোজকার ব্যাপার। আমরা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। দশ মিনিট পর পুলিশ একটা বাইশ তেইশ বছরের ছোকরার কলার ধরে ভ্যানে ঢোকালো। ভ্যানটা বেরিয়ে যেতেই আমরা চলে এলাম সেই বাড়িটার কাছে।

বহু পুরোনো তিনতলা বাড়ি। ঢুকেই সিঁড়ির পাশে পরপর মেয়েদের ঘর। কয়েকটি মেয়ে ঠোঁটে হালকা হাসি মাখিয়ে আমাদের দেখছে। একজন শিস দিয়ে গুপ্তাজীকে ডাকল। বাতাসে বাংলা মদের গন্ধ উড়ছে। উল্টোদিকের আরেকটা ঘরে বেশ কয়েকজন বোতল, গেলাস সাজিয়ে মেঝেতে বসে পড়েছে। ঠেক চালাচ্ছে খুব কালো আর মোটা একজন মধ্যবয়স্কা। এখানে মদের ব্যবসা ঘরে ঘরে। টাকা একটু বেশী লাগে ঠিকই কিন্তু রাত দুটো আড়াইটে অবধি প্রায় সব ক'টা ঠেকই খোলা থাকে।

দোতলায় উঠছি। বাঁদিকে দেয়ালের গায়ে কাঠের তৈরী পায়রার খোপ। ভেতর থেকে গুপ গুপ শব্দ আসছে। চটলা ওঠা সিঁড়ির কোণে শ্যাওলার প্রলেপ। হাওয়া নেই বললেই চলে। আছে শুধু রহস্য।

বারান্দায় আমাদের দেখে একটি মেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলো। বললাম, "মাসিমার ঘরে বসবো।"

ওদিকের আলোটা নেভানো ছিল। মেয়েটি আলো জ্বেলে দিয়ে বললো, "যান। মা-র শরীর ভালো নয়।"

ঘরের ভেতর স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার। দেয়াল থেকে উঠে আসছে ভ্যাপসা গন্ধ। কারোকেই দেখছি না। হঠাৎ চোখ পড়ল বারান্দায়। আর তখনই মাসিমাকে দেখলাম। টিয়াপাখিকে খাবার খাওয়াচ্ছেন। নাইলনের দড়ি থেকে ঝুলছে একটা লোহার পাতের খাঁচা। পাখিটাকে আগে কি দেখেছি! ঠিক মনে পড়ল না।

উনি আমাদের পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। চেহারা একদম ভেঙে গেছে। কালো পাড় দেওয়া সাদা শাড়িতে ঠিক যেন এক দলা অন্ধকার। ঘরের আলো জ্বালেননি। রাস্তার আলো ঘরে ঢুকে তৈরী করেছে এক অদ্ভুত ছেঁড়া ছেঁড়া মোহময় পরিবেশ। কাছেই কোনও ঘরে টিভি চলছে। ভেসে আসছে ক্রিকেট খেলার কমেন্ট্রির শব্দ। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় দুলে উঠল মাথার ওপর ভাঙা একটা ঝাড়লণ্ঠন।

ঘরে ঢুকে মাসিমা আলো জ্বাললেন। কপালের বলিরেখাগুলো যেন আরও স্পষ্ট। রুপোলি চশমার পিছনে ক্লান্ত দুটো চোখ। আমাকে বললেন, "অনেক দিন পরে এলে।"

তা ঠিক। অন্তত দেড় বছর এ দিকে আর আসা হয়নি।

গুপ্তাজী এক দৃষ্টিতে দেখছিলেন মাসিমাকে। উনি মেঝেতে একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে দিলেন।

- "কি দেবো?"

বেশ রিল্যাক্স করে বসার পর গুপ্তাজী বললেন, "বিয়ার পাওয়া যাবে?"

- "বিয়ার তো ঘরে নেই। আনিয়ে দিতে হবে।"

উনি নীচু গলায় দু'বার ডাকলেন, "শিখা।" যে মেয়েটির সঙ্গে বারান্দায় দেখা হয়েছিলো ঘরে ঢুকতেই বললেন, "দুটো বিয়ার।"

কিছুক্ষণ পরে বিয়ারের দুটো বোতল, গ্লাস আর ওপেনার মেঝেতে রেখে বারান্দায় চলে গেলেন মাসিমা। দাঁড়ালেন খাঁচাটার সামনে। যেন ওই টিয়াপাখিই এখন ওঁর একমাত্র বন্ধু।

ঘরের ভেতর পুরোনো আমলের সেগুন কাঠের খাট। পিছনের দেয়ালে রামকৃষ্ণের বিশাল বড়ো ছবি। তার দু'দিকে ছোট সাইজের বিবেকানন্দ আর নিবেদিতা। বাঁদিকের দেয়ালে মক্কার কাবা মসজিদ। পাশেই কালীঘাটের কালী।

গুপ্তাজী খুব খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন। বিয়ারে চুমুক দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "এ কোথায় আনলেন মশাই! ছবিগুলো দেখেছেন? একদম হিন্দু, মুসলিম মিলেমিশে একাকার।"

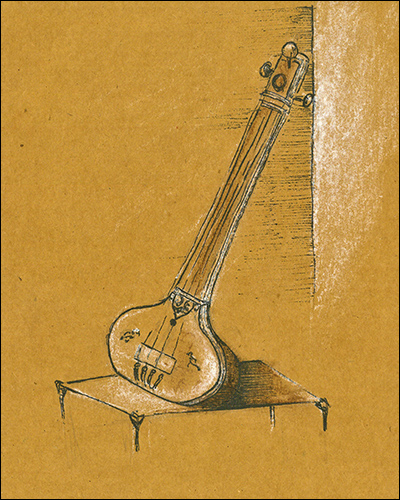

বললাম, "মাসিমা কিন্তু এক সময়ে যৌনকর্মী ছিলেন। শুনেছি দেশ ফরিদপুর। ভালো গান করতেন। ওই দেখুন সেই কবেকার তবলা, বাঁয়া আর তানপুরা পরপর সাজানো।"

- "আরে তাই তো!" গুপ্তাজীর মিউজিক্যাল আবেগ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বললেন, "তবলা আর বাঁয়ার চামড়া পাল্টালেই একদম নতুন হয়ে যাবে। আর তানপুরাটার জন্যে লাগবে চারটে নতুন তার।"

আমি অবাক হয়ে গুপ্তাজীকে দেখছি। মাসিমা ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ওই তানপুরাটা কোথা থেকে কেনা হয়েছিল?"

এ রকম প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঁকে কখনও কেউ করেনি। উনি একটু চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন, "বেনারস থেকে একজন এনে দিয়েছিল। সে অনেক বছর আগের কথা।"

গুপ্তাজী কিছুটা মাতাল হয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আরে, আমার দেশও তো বেনারস। খুব কম বয়েসে কলকাতায় চলে আসি। বাড়িতে গান-বাজনার খুব চল ছিল। আমার মা দারুণ ঠুমরি গাইত। বাবার তবলার হাত ছিল খুব ভালো। সেও অনেক বছর আগের কথা।"

বড়ো বড়ো চোখ করে মাসিমা দেখছেন গুপ্তাজীকে। এবার আমাদের সামনে শতরঞ্চির ওপর বসেই পড়লেন। বুঝলাম গানের আলোচনা ওঁকে টানছে। বয়েস সত্তর ছাড়িয়েছে। গলায় গান নেই কিন্তু গান প্রাণে।

ধীরে ধীরে গল্প জমে উঠল। মাসিমা বলছেন, "তখন এই ঘরে কত আলো আর কত মানুষ। গানে গানে রাত শেষ হয়ে যেত। আমি গান গাইলে কল্যাণী বসত তানপুরা নিয়ে। তারপর একদিন এই পাড়া ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল!"

মাসিমাকে এরকম মুডে আমি কখনও দেখিনি। পুরোনো দিনের পাথরচাপা অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে নদীর স্রোতের মতো।

এবার গুপ্তাজী উঁচু গলায় বললেন, "মাসিমা আপনার ওই তবলা আর বাঁয়া আমি ঠিক সারিয়ে দেব। দেখবেন, রিক্সা ডেকে দোকানে দিয়ে আসব। শুধু আজ আমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমি আজ নতুন তার দিয়ে আপনার ওই তানপুরা বাঁধবো।"

মাতালরা এরকম অনেক কথাই বলে। সব কথা ধরতে নেই। কিন্তু মাসিমার আজ যেন কিছু হয়েছে। বললেন, "কি করে বাঁধবে? হারমোনিয়াম তো নেই। একজন নিয়ে গেল। আর ফেরত দিল না।"

মাসিমাকে উৎসাহী দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন গুপ্তাজী।

- "আরে সা পা সা সা যদি না মেলাই, তানপুরা বাঁধা যাবে না? আলবৎ যাবে।"

বাচ্চাদের মতো ছুটে গেলেন গুপ্তাজী। তানপুরা তুলে এনে রাখলেন শতরঞ্চির ওপর। আঙুল দিয়ে টেনে টেনে পরিস্কার করলেন সূক্ষ্ম ধুলোর রেখা।

মাসীমা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন। এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে কতটা, বুঝিয়ে দিচ্ছে ওঁর চোখ দুটো।

হঠাৎ গুপ্তাজী কনুই দিয়ে আমাকে একটা ঠেলা দিলেন।

- "দৌড়ে যান। দোকান এখনও খোলা আছে। তানপুরার তার কিনে আনুন।"

এই আবেগে আমি ভেসে গেলাম। মাতালদের অদ্ভুত একটা জেদ থাকে। এখন গুপ্তাজীকে থামাবার কোন শক্তিই আমার নেই। তাছাড়া গান-বাজনা আমিও কিছু কম ভালোবাসি না। পায়ে জুতো গলিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলাম। বেশ লাগছিল। এরকম মুহূর্ত জীবনে খুব কমই আসে। আমি যেন উড়ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে এলাম রবীন্দ্র সরণীর ট্রাম রাস্তায়। এটা যাত্রাপাড়া। দু' একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই নির্দিষ্ট দোকানের সন্ধান পাওয়া গেল। তানপুরার তার কিনে আমি আবার উড়তে লাগলাম। এরকম একটা রাত আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল! সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময়ে শুনতে পেলাম, গুপ্তাজী গাইছেন আবদুল করিম খানের ঠুমরি - "যমুনা কে তীর"। এতো ভালো গানের গলা গুপ্তাজীর? এতো নিখুঁত? দুর্ভাগ্য যে ওঁর গান আগে কখনও শুনিনি।

বারান্দায় এসে দেখলাম ঘরের দরজার কাছে মেয়েদের ভিড় জমে গেছে। ঘরের ভেতরেও মাসিমাকে ঘিরে বসে আছে অন্তত সাত-আট জন মেয়ে। গুপ্তাজী গাইলেন পরপর একটা, দুটো, তিনটে। হ্যাঁ, এটাই আসল মেহফিল। কে বলে আজকাল কেউ রাগসঙ্গীত শোনে না! ঘরের দেয়াল ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে দশ।

কিন্তু চমক তখনও বাকি ছিল। গান শেষ করেই পাকা হাতে তানপুরার কান মুচড়ে তার বাঁধলেন গুপ্তাজী। বললেন - "মাসিমা, আজ থেকে আপনার নতুন তানপুরা। একবার ছুঁয়ে দেখুন।"

মাসিমা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন তানপুরার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে শিরা ওঠা ডান হাত দিয়ে সেটা স্পর্শ করে কপালে ঠেকালেন। আমরা নিশ্চুপ। হঠাৎ ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে উনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন তানপুরার ওপর। জড়িয়ে ধরলেন।

ঘর ভর্তি মেয়েরা অবাক হয়ে ওঁকে দেখছে। শিখা মাসিমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "কি হয়েছে মা? কি হল?" হয়ত ওরা ওদের মা-কে এই প্রথম কাঁদতে দেখল। এরকম যে কিছু একটা ঘটবে, কেউ আশা করেনি।

অঝোরে কেঁদে চলেছেন মাসিমা। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, "কেন তানপুরা বাঁধলে? কেন? আমার যে সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে গো! তখন এই বাড়িতে কত আনন্দ! রোজ কত মানুষ। কত গান!"

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ। উনি নিজেকে ধীরে ধীরে সামলে নিলেন। চশমা খুলে চোখ মুছলেন আঁচলে। তারপর খুব আস্তে কাঁপা কাঁপা গলায় গুপ্তাজীকে বললেন, "ওই তানপুরা তুমি নিয়ে যাও। ওটা আমি আমার ঘরে আর রাখব না। সবকিছু বারবার মনে পড়বে। একা থাকলেই মনে পড়বে। আমি সইতে পারব না। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও...।"

আমরা ইতস্তত করছি। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিখা সেই একই কথা বললো, "মা যখন চাইছে না, আপনারা তানপুরা নিয়েই যান।"

রাত বাড়ছে। বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দাম মিটিয়ে দিলেন গুপ্তাজী। কিছু টাকা বেশীই দিলেন। তারপর ওই বিশাল বাদ্যযন্ত্র কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। পিছনে আমি। মেয়েরাও দরজা অবধি এল আমাদের এগিয়ে দিতে।

আকাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। এই পাড়ার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। যেন আবার নতুনভাবে সেজে উঠেছে। গুপ্তাজী হাঁটছেন বড়ো বড়ো পা ফেলে। কাঁধে মাসিমার তানপুরা। আমি ওঁকে অনুসরণ করছি। ডাইনে-বাঁয়ে অসংখ্য মানুষ আমাদের অবাক হয়ে দেখছে। ট্যাক্সি ঠিক পেয়ে যাবো।

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।