[১৯২৬ সালের জানুয়ারির ৩ তারিখে কবি সপরিবার কৃষ্ণনগর এসেছিলেন, এনেছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। কবিকে কেন এনেছিলেন তিনি? শুধুই বন্ধু বলে? প্রতিভাবান কবি বলে? মাস ছয়-সাতেক গোলাপট্টিতে থেকে কবি গ্রেস কটেজে আসেন। ঠিক কবে আসেন তিনি? জুলাই, নাকি আগস্ট? কেনই বা এলেন এই বাড়িতে? ভীষণ দারিদ্র্যের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নির্জন এক প্রান্তে? অনেক কিছুই আমরা জানি না, জানাও যায় না। এখান-ওখান থেকে জোগাড় করা তথ্য আর তার সাথে খানিক অনুমান মিশিয়ে টুকরো কথার কিছু দৃশ্য সাজিয়ে তোলার চেষ্টা এই কাহিনীতে।]

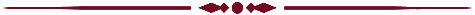

কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪০ সালে তোলা আলোকচিত্র।

পর্ব - ২১

সামনেই নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন, ফেব্রুয়ারির ৬ ও ৭ তারিখ। হাতে সময় বেশি নেই। এতো দূর-দূরান্তের লোকজন আসবেন - থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, সম্মেলনের বক্তব্য, প্রস্তাবনা, পরিচালনা - সকলেই খুব ব্যস্ত, চিন্তিত। তারক ও মঘা চরকির মতো সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরছে। নজরুলের উপরেও অনেক দায়িত্ব। প্রস্তাবনার খসড়া, অতিথিদের সঙ্গ দেওয়া, সংযোগ রাখা, মাইকের কাছাকাছি ঘোষকের আশেপাশে থাকা ইত্যাদি নানাবিধ গুরুদায়িত্ব হেমন্তদা দিয়েছেন। কৃষক এবং শ্রমিক উভয় গোষ্ঠীকে সামনে রেখে গান লিখে এবং মঞ্চে পরিবেশন করতে হবে - সে আবার তোমাকে আলাদা করে বলতে হবে নাকি? ওটা তো অবধারিতই! বলছিলেন হেমন্তদা।

সবাই হেসে উঠেছিল।

কাজীর গান না হলে টাউন হলের লোকজনকে থামিয়ে সভা শুরু করাই যাবে না। বলেছিল কুতুবউদ্দিন। প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে কলকাতা থেকে সকালের ট্রেনে চলে এসেছে। এনার্জি দেখে অবাক হতে হয়। ময়মনসিংহ থেকে ফয়জুদ্দিন এসেছেন। বগুড়া থেকেও এসেছেন দু'জন। ফিরে গিয়ে আবার লোকজন গুছিয়ে আবার ক’দিনের মধ্যে আসতে হবে।

কৃষ্ণনগরের সভা নিয়ে দেখা যাচ্ছে যথেষ্টই উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। গত বছর বগুড়া সম্মেলনেই সাধারণ মানুষের সমাবেশ এবং আগ্রহ দেখে নজরুল বিস্মিত হয়েছিলেন। আশান্বিতও হয়েছিলেন। একেবারে গ্রাম থেকে সাধারণ মানুষের জাগরণ ঘটবে, শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে চেতনার বিকাশ ঘটবে - এটাই বড়ো কাম্য। এইবারে বাড়তি উদ্দীপনা যোগ করেছে তিনমাস আগে তৈরি হওয়া লেবার স্বরাজ পার্টি। তার ভিতরে আবার সরগরম যে বিষয় তা হলো - শ্রমিক না কৃষক, কে বেশি প্রাধান্য পাবে তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক।

বাংলার দরিদ্র সাধারণ মানুষজনের একটা আলাদা মঞ্চের প্রয়োজন - কংগ্রেসের লোকজনের ভিতরেই সেই ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনেকদিন ধরে। তারই ফলশ্রুতিতে স্বরাজ্য দলের উদ্যোগে দু'বছর আগে সংগঠিত হওয়া নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন। দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়াও পড়েছিল খুব। সেই অর্থে এই সংগঠন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা স্বরাজ্য দল কারো অধীন বা শাখা সংগঠন হিসেবে ঘোষিত হয়নি, কারো বিরোধিতাও করা হয়নি। এসেম্বলিতে যারাই থাক - শ্রমিক-কৃষকের দাবিদাওয়া তুলে ধরাটাই হবে মুখ্য কাজ। স্বরাজীরা তো বটেই, গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের নিচুতলার নেতাকর্মীরা প্রায় সবাই এর সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। লীগের কর্মীরা বিশেষ ভাবে সামনে আসেনি, উপর মহলের নেতৃবৃন্দের বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। তাঁদের ক্ষোভ - এসব হচ্ছে স্বদেশীর নাম করে নবাব-জমিদারদের বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা। মৃত্যুর আগে চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে বেঙ্গল প্যাক্ট প্রস্তাব এনেছেন। তার জন্য সাধারণ মুসলিম সমাজে যতই উল্লাস হোক, লীগের নেতাদের তা নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। ফজলুল হক, হেমন্ত সরকার, মুজফফর আহমদদের, কুতুবউদ্দিন, শামসুদ্দীনদের অসাম্প্রদায়িক কাজকর্মকে তারা একেবারেই দেখতে পারেন না। সম্প্রদায় নির্বিশেষে কৃষকের স্বার্থ নিয়ে কথা বলা মানেই মুসলিম জন-জাগরণ এজেন্ডা নিয়ে লীগের যাবতীয় প্রচেষ্টার উপর জল ঢেলে দেওয়া। তার উপর নজরুল ইসলামের মতো একজন অসহ্য মানুষ তাদের সাথে জড়িয়ে আছে! দেব-দেবীর নাম নিয়ে হিন্দুয়ানি কবিতা লেখার জন্য সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, ছোলতান, মোসলেম দর্পণ, মোসলেম জগত প্রভৃতি কাগজগুলি তাকে নিত্য নরাধম পাপিষ্ঠ কাফের ইত্যাদি নানাবিধ গালিগালাজ করেই চলেছে। বিশেষ করে দেশবন্ধুর প্রয়াণে 'ইন্দ্রপতন' কবিতা লেখার জন্য ইসলাম-বৈরী মুসলমান কবি হিসেবে নজরুলকে একরকম তুলোধুনা করা চলছে। তবু গত বছর বগুড়ায় নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনে মানুষের উৎসাহ দেখে নজরুলের মনে প্রচন্ডরকম আশার সঞ্চার হয়েছে। বাংলা তথা ভারত জুড়ে ধর্ম আর সম্প্রদায় নিয়ে যে বিচ্ছিরি রকমের হিংসা মারামারির নোংরা রাজনীতি চলছে তাকে প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র বলশেভিক ভাবনায় যদি এদেশের রাজনীতিকে উদবুদ্ধ করা যায়। প্রজা সম্মিলন মঞ্চকেই এই লক্ষ্যে কাজে লাগাতে হবে। লেবার স্বরাজ দল গঠনের আগে হেমন্তদা যখন তাকে পার্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা সহ ইশতেহার লেখার দায়িত্ব দিলেন - নজরুল তার ভিতরে বলশেভিক পদ্ধতি অনুসরণে যথাসম্ভব কমিউনিস্ট ভাবধারাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তখনও যেমন, কৃষক না শ্রমিক কার উপর দলের ফোকাস হবে - তা নিয়ে আজও কুতুবউদ্দিন একই অবস্থানে অনড়।

কুতুবউদ্দিন নজরুলের খুব পছন্দের মানুষ। শ্রমিকদের কিভাবে সংগঠিত করে সত্যিকারের বাস্তবের মাটিতে কিভাবে একটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তা সে আর শামসুদ্দীন করে দেখিয়েছে। গ্রান্ড হোটেল সহ ব্রিটিশ সাহেবদের অফিস ও বাড়ির খানসামাদের একত্রিত করে কোন কৌশলে একটা ধর্মঘট ঘটিয়ে দিতে পেরেছিল ওরা - ভাবলে নজরুলের নিজেরই বিস্ময় জাগে। খানসামারা সাহেবদের খাস লোক, তাদেরকে খেপিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজ এলাকার শ্রমিকদের নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জেরে কুতুবউদ্দিন, শামসুদ্দীনেরা লালবাজারের খাতায় কমিউনিস্ট হিসেবে মার্কা মারা হয়ে গিয়েছে।

দাদা, রাশিয়াতেও যে শ্রমিকরা গরিষ্ঠ সংখ্যায় তা কিন্তু নয়। কৃষিপ্রধান সব দেশেই কৃষকরাই মূল জনতা। কিন্তু তারা থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সংগঠিত আন্দোলন করতে গেলে শ্রমিকদেরই সামনে আনতে হয়। রাশিয়াতে শ্রমিকরা আন্দোলন করে বিপ্লব এনেছে, তাতে তো কৃষকরাই উপকৃত হয়েছে বেশি। জমিদারি সামন্তপ্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। বাংলায় শিল্প কম, শ্রমিকও কম - কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাদেরই সামনে নিয়ে আসতে হবে। নাম যাই হোক, ফোকাসটা শ্রমিকদের উপরেই রাখা উচিত। কুতুবউদ্দিনের বক্তব্যে কোনো জটিলতা নেই, একইরকম দৃঢ় এবং স্পষ্ট নজরুলের মনে পড়ল - তাসখন্দ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত হিসেবে মুজফফর আহমদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন নলিনী গুপ্ত। তার মাধ্যমেই তরুণ তুর্কী কুতুব আর শামসুদ্দীনের সাথে আলাপ। মুগ্ধতাও বটে। কিন্তু কথাবার্তার ধরণ সেই এক রকমেরই আছে। বসিরহাটে ভোটে দাঁড়ালে তার প্রচারের জন্য বাংলো বাড়িতে টানা পনেরদিন একসঙ্গে কেটেছে। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরে নজরুলের মনে হয়েছে - কুতুবউদ্দিন যাই ভাবুক, হেমন্তদার কথাই ঠিক। বাংলায় রাজনীতির মূল জনভিত্তি কিন্তু গ্রামে। সাধারণ কৃষকদের ভোট নেই, রাজনীতি নিয়ে তাদের মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকজন যারা সমাজের উপরের সারিতে আছে, তাদেরও শিকড় গ্রামে। শ্রমিক অপেক্ষা আসল সর্বহারা কিন্তু গ্রামের কৃষকেরা। খাজনা না দিতে পারলে জমি নিলাম, রায়তী স্বত্বের নিম্নতম নিরাপত্তাটুকুও তাদের নাই। সেই জায়গাটাকেই সামনে রেখে লেবার স্বরাজকে এগোতে হবে - এটাই কার্যকরী পথ, দরকারিও বটে।

মাত্র দিন দশেক আগে আহ্বায়ক হিসেবে হেমন্তদা সম্মেলনের ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও গতবছর বগুড়া সম্মেলনেই স্থির হয়ে গিয়েছিল পরের সম্মেলন কৃষ্ণনগরে হবে। তারিখও মোটামুটি নির্ধারিত - ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ সহ বেশ কয়েকটি জেলা সম্মেলন হয়ে গিয়েছে। ব্যবস্থাপনার ঝামেলা তো আছেই, তারক মঘারা সেসব সামলে নেবে। কিন্তু নবগঠিত দলের পক্ষ থেকে সম্মেলনে ঠিক কিরকম প্রস্তাব তুলে ধরা হবে - সেটাই এবারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদকে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করে তখনই হেমন্তকুমার সরকারকে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন আলাদা দল গঠন হয়নি। দল তৈরি হবার পরে অলিখিত ভাবে সম্মেলনের দায়দায়িত্ব লেবার স্বরাজ পার্টির উপরেই বর্তায়। সুতরাং প্রস্তুতি সভা জরুরি।

হেমন্তবাবু কিছু বলার আগেই ফয়জুদ্দিন মুখ খুললেন। দলের নামে মূলত শ্রমিকদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, অথচ বাংলার দরিদ্র সর্বহারা উপেক্ষিত মানুষদের সবাই তো কৃষকই। প্রজা সম্মেলনের মানুষজনের আর ক'জন সেই অর্থে শ্রমিক?এতো যে শ্রমিক শ্রমিক বলছি, কলকাতার বাইরে শ্রমিক কই? গ্রামে ক্ষেতমজুরদের যা অবস্থা তাতে তাদের শ্রমিক আখ্যা দেওয়াও যায়না। মজুরির কথা বলা তো দূরের কথা - উলটে জমিদারের বেগার খেটে দিতে হয়। এ বছর ফসল ভালো না হলে খাজনা বাকি পড়বে, পরের বছর জমির স্বত্ব আর কৃষকের থাকবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। এমনকি গাছ লাগালেও ফসলের মালিক জমিদার। একটা কাঁঠাল পাড়লেও পেয়াদা এসে চমকায়। আপনারা শ্রমিকের নামে দল তৈরি করেছেন বটে, কিন্তু আপনাদেরও মাথায় কৃষকদের ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে, সেইজন্য দলের মুখপত্রের নাম দিয়েছেন 'লাঙল'। শুধু তাই নয়, হ্যারিসন রোডে অফিসের সাইনবোর্ডে আস্ত একটা লাঙল টাঙিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দলের নামের সাথে কৃষকদের না জুড়লে দূরত্ব একটা কিন্তু থেকেই যাবে।

বগুড়া দিনাজপুর থেকে আসা প্রতিনিধিদেরও বক্তব্য একইরকম। হেমন্ত সরকার তো নিজে বরাবর এই ভাবনার অনুসারী। আলোচনা গুটিয়ে এনে তিনি জানালেন, দল গঠনের সময় মুজফফর আহমদ ছিলেন না। অসুস্থতার কারণে জেল থেকে ছাড়া পেলেও তখনো তিনি কানপুরে। আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। তিনি ফিরে আসার পরে দলের অনেকটা হাল ধরেছেন। এ নিয়ে তাঁর সাথে অনেক কথা হয়েছে। তাঁরও মত, শ্রমিক ও কৃষক উভয়কেই সম্মিলিত করে দলের নাম পরিবর্তন করতে হবে। প্রজা কথাটি রাখার দরকার নাই, নাম থাকুক শ্রমিক ও কৃষক দল - ওয়ার্কার্স এন্ড পীজ্যান্টস পার্টি।

সম্নেলনের রূপরেখা মোটামুটি ফাইনাল করে নেওয়া হলো। ময়জুদ্দিনই নামের প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। এছাড়া এসেম্বলিতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পক্ষ থেকে জমিতে প্রজাস্বত্ব নিয়ে সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হবে। ছোটোলাট এ নিয়ে কথাবার্তাও বলছেন। সেখানে আমাদের দলের পক্ষে কী অবস্থান নেওয়া হবে সেটাও সভায় মতামত নিতে হবে। এ বিষয়েও একটা খসড়া রেডি করে রাখবেন।

নজরুলের লেখা পার্টি ইশতেহারে অবশ্য এ নিয়ে স্পষ্ট করেই উল্লেখ আছে। কৃষকের স্থায়ী রায়তী স্বত্ব, হস্তান্তর করার অধিকার, ভূমি-করের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের লক্ষ্য সেখানে উল্লেখ করাই আছে। এছাড়া জেলেদের জন্য জল-করে মাছ ধরার নির্দিষ্ট শর্ত প্রদান, পাটচাষীরা যাতে উপযুক্ত দাম পায় তার ব্যবস্থা করা, মহাজনী ফাঁস থেকে মুক্তি দিতে কৃষককে সহজ শর্তে ঋণের যোগান দেবার জন্য গভর্ণমেন্টের উদ্যোগে কোওপারেটিভ কৃষি ব্যাংক স্থাপনের দাবিও দলের ইশতেহারে আছে - সেগুলিকেই সম্মেলনে পাশ করিয়ে নিতে হবে এসেম্বলিতে দাবিপত্র হিসেবে পেশ করার জন্য।

নজরুলের নিজের ভিতর এক অন্যরকম উদ্দীপনা অনুভূত হচ্ছে। করাচীতে সেই পল্টনের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। বলশেভিক বিপ্লবের নানা খবর সম্বলিত ফারসিতে লেখা পত্রিকা গোপনে এসে পৌঁছাতো। মৌলানা সাহেবের কাছে বসে সেগুলোর পাঠ, অর্থ উদ্ধার, ব্রিটিশ ফৌজ থেকে অনেকেই নাকি লাল ফৌজে গিয়ে যোগ দিয়েছে, মুহাজির হয়ে যাচ্ছে অনেকে। সেসব স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ানো কল্পনাগুলো যেন আজ চোখের সামনে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। শরীরের দুর্বলতার কথা খেয়াল নেই - মনে হচ্ছে দুই হাত দিয়ে যদি দ্রুত সবকিছুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত।

কুতুবউদ্দিন ট্রেন ধরার জন্য বেরিয়ে গিয়েছে। ফয়জুদ্দিন যাবার সময় একান্তে বললেন - কবি ভাই, ময়মনসিংহে আসতে পারলেন না, আমরা সবাই অপেক্ষায় ছিলাম।

আমরা মানে? আর কারা ছিল? ত্রিশাল? দরিরামপুর? কেউ কি ছিল?

জিগ্যেস করা হল না।

(ক্রমশ)

চিত্রঋণঃ অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত।